Démystification Des Prostituées Au Brésil : Vérités Et Idées Reçues

Découvrez Les Réalités Des Prostituées Au Brésil. Cette Analyse Démystifie Les Idées Reçues Et Vous Révèle La Vérité Sur La Vie Des Prostituées Brésiliennes.

**les Mythes Sur La Prostitution Au Brésil** Démystification Des Idées Reçues.

- La Réalité De La Prostitution À Rio De Janeiro

- Les Croyances Erronées Sur Les Travailleuses Du Sexe

- Les Lois Brésiliennes Et Leurs Impacts Sur La Profession

- Le Rôle De La Culture Brésilienne Dans La Perception

- La Stigmatisation Et Ses Conséquences Sur Le Bien-être

- Initiatives Pour La Protection Des Droits Des Travailleuses

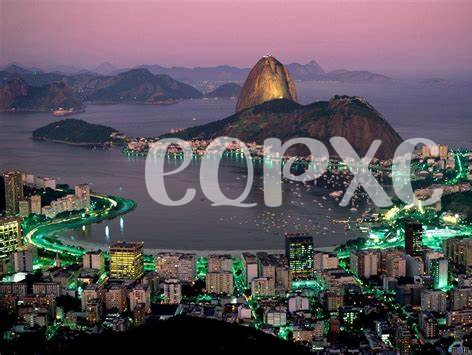

La Réalité De La Prostitution À Rio De Janeiro

À Rio de Janeiro, la pratique de la prostitution n’est pas uniquement une question de choix individuel, mais est aussi profondément ancrée dans des dynamiques socio-économiques complexes. Les travailleuses du sexe, souvent issues de milieux défavorisés, trouvent dans cette profession une opportunité pour subvenir à leurs besoins et, parfois, à ceux de leur famille. Dans certains quartiers, la prostitution est presque devenue une forme de commerce local, où les “clients” se déplacent avec la même aisance que s’ils prenaient du “pill mill” pour apaiser leur mal-être. La perception que l’on peut avoir des travailleuses du sexe est donc souvent façonnée par des idées préconçues, ignorant les véritables raisons qui les poussent à choisir cette voie.

Malgré cela, Rio symbolise aussi une ville en constante évolution, où les luttes pour les droits des travailleuses du sexe commencent à prendre de l’ampleur. Dans ce contexte, on constate une coexistence étrange entre la stigmatisation persistante et la quête de reconnaissance et de respect. Les travailleuses se battent pour que leur voix soit entendue, souvent en organisant des événements comme des “pharm parties”, un moyen informel d’échanger des ressources et de s’entraider au sein de leur communauté. Ce besoin de solidarité reflète une réalité où le soutien mutuel devient une nécessité, surtout face à la violence et à la discrimination qu’elles rencontrent.

Prendre en considération la diversité des expériences vécues par ces femmes est une étape cruciale pour briser les préjugés. Par exemple, la majorité ne se considère pas simplement comme des objets de désir, mais comme des individus avec des aspirations, des espoirs, et parfois même des rêves. La “drive-thru” de leurs expériences quotidiennes englobe des interactions variées avec des clients, certains respectueux, d’autres non. C’est une nuance que beaucoup voient rarement, se limitant à une vision banalisée de la réalité.

La ville de Rio de Janeiro, avec son mélange de cultures et de classes, constitue un terreau fertile pour le questionnement de ces dynamiques. En explorant les histoires des travailleuses du sexe, nous réalisons que derrière chaque choix se cache une multitude de facteurs influençant leur parcours. Les tabous et les mythes doivent être remis en question si l’on souhaite parvenir à une compréhension véritable et profonde de ce phénomène social.

| Facteur | Impact |

|---|---|

| Conditions économiques | Pousse à la prostitution comme choix de survie |

| Stigmatisation sociale | Création d’un environnement hostile et de préjugés |

| Soutien communautaire | Favorise la résilience et l’entraide |

Les Croyances Erronées Sur Les Travailleuses Du Sexe

Dans l’imaginaire collectif, les prostituées brésiliennes sont souvent perçues à travers le prisme de stéréotypes profondément ancrés. L’un des mythes les plus répandus est celui de la “femme fatale”, une idée qui réduit ces femmes à des objets de désir, déformant ainsi leur humanité. En réalité, chaque travailleuse du sexe a sa propre histoire, souvent marquée par des défis socio-économiques et des choix difficiles. Plutôt que d’être des figures d’une sexualité libre et insouciante, bon nombre d’entre elles luttent pour maintenir une stabilité financière, parfois face à des circonstances extrêmes.

Une autre croyance erronée stipule que les prostituées sont uniquement motivées par l’argent. Cette vision simpliste néglige des facteurs divers qui influencent leurs choix. Certaines d’entre elles, en effet, choisissent cette voie comme un moyen d’autonomisation, aspirant à une indépendance qu’elles ne peuvent pas trouver ailleurs. De plus, il est essentiel de reconnaître que les dynamiques relationnelles et les besoins émotionnels jouent également un rôle significatif, tout comme on pourrait rechercher un “happy pill” dans une soirée entre amis pour échapper au stress quotidien.

Souvent, les travailleuses du sexe sont perçues comme immortelles ou dépourvues de vulnérabilité, un mythe qui supprime leur besoin de protection et d’accès aux soins. Ignorer leur santé psychologique et physique soulève des questions cruciales sur la manière dont la société aborde ce sujet. Au lieu de les voir comme des figures isolées, il est crucial de comprendre qu’elles naviguent dans un environnement où les “red flags” sociales et économiques se multiplient.

Enfin, le stéréotype selon lequel toutes les prostituées sont esclaves de la drogue est également fallacieux. Bien qu’il y ait des cas où des substances comme les “narcs” peuvent rendre leur situation plus complexe, beaucoup choisissent de vivre leur vie sans céder à ces influences. En dissociant réalité et fiction, il est possible de contribuer à une meilleure compréhension des défis que rencontrent les prostituées bresil, tout en promouvant un dialogue respectueux et éclairé.

Les Lois Brésiliennes Et Leurs Impacts Sur La Profession

Au Brésil, la législation encadrant le travail du sexe demeure complexe et sujette à de nombreuses interprétations. Bien que la prostitution soit techniquement légale, les prostituées brésiliennes se heurtent à une multitude de défis juridiques qui compliquent leur exercice professionnel. Les lois qui prohibent le proxénétisme et l’exploitation rendent difficile la formalisation de la profession, laissant un grand nombre de travailleuses dans un vide juridique. Cette ambivalence crée un climat où les prostituées doivent naviguer prudemment entre les réglementations et la réalité du travail du sexe, parfois comme si elles étaient dans un “Pill Mill”, où la distribution de médicaments, bien que risquée, est une option lucrative pour des individus en désespoir.

Dans ce contexte légal flou, la vie quotidienne des prostituées bresil est souvent marquée par la précarité. Elles se retrouvent souvent sur la défensive, confrontées à des agents de la loi qui peuvent interpréter les règlements de manière variable. La nécessité d’opérer “on the counter” sans protection adéquate devient un facteur de risque majeur, rendant leur travail encore plus vulnérable à la stigmatisation et aux abus. Par conséquent, ces femmes doivent non seulement jongler avec des défis en matière de sécurité physique, mais aussi faire face à une montagne d’ignorance et de préjugés entourant leur métier, ce qui rend leur quête de dignité et de droits fondamentaux d’autant plus ardue.

Le Rôle De La Culture Brésilienne Dans La Perception

La culture brésilienne, riche et diverse, influence profondément la perception des prostituées au Brésil. Au sein de la société, la sexualité est souvent célébrée et intégrée dans des traditions telles que le Carnaval. Cet événement flamboyant projette une image de sensualité et de libération sexuelle. Cependant, cette exploration culturelle de la sexualité coexiste avec des idées reçues et des stéréotypes sur les travailleuses du sexe. Beaucoup sont perçues comme des figures marginalisées, souvent associées à la pauvreté et à la criminalité.

Les croyances traditionnelles et religieuses jouent également un rôle crucial. Dans certaines communautés, la prostitution est stigmatisée, renforçant la honte et l’isolement des prostituées. Les récits de victimes de la traite des êtres humains et de violence exacerbent cette stigmatisation, tendant à peindre une image monolithique de celles qui choisissent cette profession. Les médias brésiliens, parfois, ne font qu’ajouter à cela en véhiculant des stéréotypes, au lieu de rendre compte de la diversité des expériences de ces femmes et des défis qu’elles rencontrent.

En outre, la perception des prostituées est influencée par des dynamiques socio-économiques. Dans les quartiers défavorisés, les conditions de vie difficiles peuvent pousser des femmes, en quête de survie financière, vers la prostitution. Pourtant, il existe aussi des exemples de femmes qui exercent leur activité de manière autonome, avec un certain degré d’agence. Cette réalité complexe demeure souvent invisible, reléguée à l’arrière-plan des récits simplistes qui dominent le discours public.

Enfin, la poésie et la musique brésiliennes sont des supports puissants qui illustrent la multitude de vécus et d’émotions liés à la prostitution. Les artistes abordent souvent le sujet avec une sensibilité unique, rendant hommage aux luttes et aux espoirs des travailleuses du sexe. Ces représentations artistiques peuvent parfois servir de catalyseur pour changer les perceptions, ouvrant des discussions sur des sujets souvent considérés comme tabous et encourageant une vision plus nuancée de la prostitution dans le pays.

La Stigmatisation Et Ses Conséquences Sur Le Bien-être

La stigmatisation qui entoure les prostituées au Brésil a des conséquences profondes sur leur bien-être. Ces femmes, souvent vues à travers le prisme de la honte et du dédain, se trouvent dans une position vulnérable, tant sur le plan psychologique que physique. La société tend à oublier que, derrière chaque expérience de prostitution, il y a une histoire humaine unique, marquée par des choix souvent difficiles. Les effets néfastes de l’isolement et de la marginalisation se manifestent, exacerbant des problèmes de santé mentale comme l’anxiété et la dépression. Pour beaucoup, la quête d’un soutien significatif devient un luxe difficilement accessible.

Il est aussi fréquent de voir ces travailleuses subir des conséquences physiques dues à la stigmatisation. Les visites médicales peuvent se transformer en expériences traumatisantes, où le jugement des professionnels de la santé devient une barrière supplémentaire à leur accès aux soins. Parfois, des « Happy Pills » ou d’autres traitements comme des « Elixirs » leur sont prescrits rapidement, sans tenir compte de l’ensemble de leur situation. Ce manque de compréhension entraîne un cercle vicieux où la santé des prostituées est compromise, laissant certaines d’entre elles aux prises avec des problèmes chroniques.

Sur le plan social, la stigmatisation crée un environnement hostile qui limite les opportunités de réinsertion pour de nombreuses femmes. La honte associée à leur métier les empêche souvent de s’engager dans des activités au sein de la communauté, les isolant d’un réseau de soutien crucial. La lutte pour briser ces stéréotypes nuisibles et offrir un espace sûr et accueillant est essentielle. Une approche empathique et une vaste éducation publique sont nécessaires pour rétablir la dignité et la valeur des vies de ces femmes.

| Conséquences | Exemples |

|---|---|

| Problèmes de santé mentale | Anxiété, dépression |

| Accès limité aux soins | Juge des médecins, traitements inadéquats |

| Isolement social | Exclusion des activités communautaires |

Initiatives Pour La Protection Des Droits Des Travailleuses

Dans un contexte où la stigmatisation et les mythes entourant la profession de travailleuse du sexe prédominent, plusieurs organisations au Brésil se mobilisent pour défendre les droits de ces femmes. Des groupes tels que “Mujeres en Lucha” s’efforcent de changer la narrative et de promouvoir une meilleure compréhension des défis auxquels font face ces travailleuses. En offrant des ressources telles que des conseils juridiques et un soutien psychologique, ces initiatives visent à protéger les droits de ces femmes et à leur fournir un espace sûr pour exprimer leurs préoccupations.

En outre, des campagnes de sensibilisation sont régulièrement organisées pour éduquer le public sur la réalité de la prostitution à Rio de Janeiro. Grâce à des ateliers, des formations et des partenariats avec des institutions éducatives, ces programmes cherchent à combattre les idées reçues qui dépeignent les travailleuses du sexe comme des victimes sans ressources. Au contraire, ces femmes sont souvent dynamiques et engagées, naviguant dans un environnement complexe que la société a tendance à mal interpréter.

Les effets de telles initiatives ne sont pas négligeables. En permettant aux travailleuses de se faire entendre, ces mouvements provoquent une prise de conscience croissante autour des droits du travail et de la santé publique. Parallèlement, certaines actions législatives ont émergé, à l’instar des projets de loi visant à garantir l’accès aux soins de santé et à lutter contre la violence fondée sur le sexe. Ces efforts combinés contribuent à créer un environnement où les travailleuses peuvent vraiment se défendre et s’assumer, favorisant ainsi un changement positif dans la perception publique.