Mythes Et Réalités Du Quartier Des Prostituées À Bruxelles : Ce Que Vous Devez Savoir

Découvrez La Vérité Sur Le Quartier Des Prostituées À Bruxelles : Ses Mythes, Réalités Et Enjeux Sociaux, Pour Mieux Comprendre Ce Phénomène Complexe.

**mythes Et Réalités De La Prostitution À Bruxelles**

- Les Stéréotypes Courants Sur Les Travailleuses Du Sexe

- La Réalité Juridique De La Prostitution À Bruxelles

- Les Enjeux Sociaux Et Économiques De Ce Métier

- Témoignages De Travailleuses Du Sexe : Paroles De Vie

- L’impact Des Politiques Publiques Sur La Prostitution

- Alternatives Et Solutions Pour Un Meilleur Avenir

Les Stéréotypes Courants Sur Les Travailleuses Du Sexe

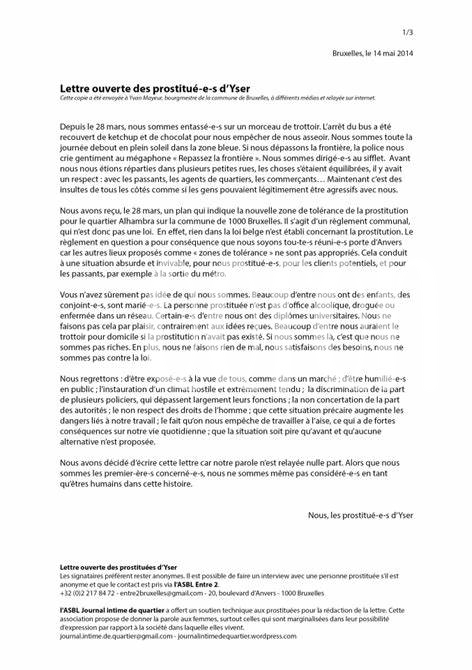

Les idées reçues entourant les travailleuses du sexe à Bruxelles sont nombreuses et souvent stéréotypées. Beaucoup imaginent que ces femmes sont uniquement motivées par de l’argent facile, ignorant la complexité de leur réalité quotidienne. Certains pensent qu’elles sont toutes victimes de la pauvreté et de la drogue, alors qu’en réalité, beaucoup sont indépendantes, avec des rêves et des aspirations bien au-delà de leur travail. Par exemple, une professionnelle du sexe peut jongler entre ses rendez-vous tout en suivant des études supérieures, cherchant à se bâtir un avenir solide, loin des clichés associés à son métier.

Ces stéréotypes alimentent une vision étroite, qui n’est pas représentative de la diversité des parcours. L’étiquette de « Candyman » est souvent collée sur ceux qui les approchent, stigmatisant les clients avec l’idée qu’ils cherchent à tirer profit de personnes vulnérables. Cependant, il existe également des interactions respectueuses, où la compréhension et le consentement mutuel prévalent. Cette généralisation fausse et nuisible entraîne des conséquences bien réelles : elle renforce la violence et l’isolement social, car ces travailleuses se sentent souvent réduites à des rôles négatifs préconçus.

Pour contrer ces idées reçues, il est vital de promouvoir des témoignages authentiques. Les récits variés des travailleuses du sexe doivent émerger pour rappeler qu’elles ne se résument pas à un stéréotype. Certaines décrivent leur métier comme une forme d’autonomisation, leur permettant d’exprimer leur sexualité de façon positive. En leur donnant une voix, on parvient à briser le silence qui entoure leur métier, ouvrir le dialogue, et ainsi, démystifier les perceptions erronées.

Les implications de ces stéréotypes sont loin d’être anodines. En négligeant leur humanité, on contribue au développement d’une culture qui ignore les droits et la dignité de ces femmes. À travers une prise de conscience collective, et des actions concrètes, il est possible de repenser ces représentations. Changer notre regard sur elles implique aussi d’explorer les vérités cachées derrière les murs de préjugés et de jugements, ce qui favorisera une société plus inclusive et empathique.

| Stereotype | Réalité |

|---|---|

| Victimes de la pauvreté | Indépendantes avec des aspirations. |

| Clients comme des prédateurs | Interactions basées sur le consentement. |

| Travailleuses non éduquées | Nombreuses poursuivent des études supérieures. |

La Réalité Juridique De La Prostitution À Bruxelles

À Bruxelles, la législation entourant la prostitution est complexe et souvent mal comprise. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le travail du sexe n’est pas illégal, mais la promotion ou le proxénétisme est réglementé. Les personnes impliquées dans la prostitution peuvent opérer de manière indépendante, mais doivent naviguer à travers un paysage juridique qui varie selon les arrondissements. Par exemple, la ville a instauré des zones spécifiques, comme le fameux quartier des prostituées a bruxelles, où les travailleuses du sexe peuvent exercer en plus grande sécurité. Cependant, cette liberté est contrebalancée par des normes strictes concernant l’hygiène et la sécurité, qui peut parfois être comparé à un système de “comp” où la conformité aux réglementations est primordiale.

Malgré cette certaine forme de légalité, beaucoup de travailleuses du sexe se retrouvent à la merci de la stigmatisation et de la discrimination. Cette réalité peut mener à un environnement où les “narc” et autres agents de l’ordre peuvent exercer des abus de pouvoir. La présence d’un contrôle constant, rappelant ceux que l’on pourrait retrouver dans un “pill mill”, accentue encore plus les inquiétudes concernant leur sécurité et leur bien-être. En effet, bien que certaines politiques publiques visent à protéger ces travailleuses, les résultats restent insuffisants face à une stigmatization persistante, faisant de chaque journée un véritable défi pour obtenir non seulement la compréhension, mais aussi la reconnaissance de leur droit à travailler en sécurité.

Les Enjeux Sociaux Et Économiques De Ce Métier

Dans les rues du quartier des prostituées à Bruxelles, les défis sociaux et économiques sont omniprésents. De nombreuses travailleuses du sexe font face à une stigmatisation qui les isole, les rendant vulnérables à la violence et à l’exploitation. Cette marginalisation entraîne souvent des conséquences néfastes, comme l’usage de substances pour supporter leur quotidien, avec des termes tels que “happy pills” qui traduisent leur quête de réconfort face à l’angoisse et la précarité. Dans un tel environnement, le soutien social, qu’il soit médical, psychologique ou communautaire, devient un besoin vital, mais souvent inaccessibles.

Économiquement, la prostitution peut sembler être une voie lucrative, mais la réalité est plus complexe. Beaucoup de femmes se trouvent coincées dans un cycle de dettes et de dépendance. Les coûts des “script – prescription” pour la santé physique et mentale peuvent rapidement s’accumuler, alors qu’elles doivent également gérer des dépenses liées à leur sécurité et à leur bien-être. Leurs revenus, bien qu’éventuellement supérieurs à ceux de certains emplois, sont souvent instables et précaires, alimentant des inégalités persistantes. En réalité, ces femmes cherchent principalement des moyens de subsistance dignes et un environnement sécurisé, loin des mythes glorifiant leur métier.

Témoignages De Travailleuses Du Sexe : Paroles De Vie

Dans le quartier des prostituées à Bruxelles, les histoires des travailleuses du sexe se mêlent à des récits de défis et de détermination. Un témoignage poignant provient d’une jeune femme, qui décrivait son parcours. Elle a commencé son activité en raison de la pression économique, cherchant à survivre dans un environnement où l’emploi traditionnel lui semblait inaccessibile. Chaque jour, elle navigue à travers des situations parfois risquées, mais elle insiste sur l’importance de l’autonomie qu’elle a acquise. « J’ai rencontré des clients bienveillants, mais aussi des défis que personne ne pourrait imaginer », partage-t-elle.

Un autre récit met en lumière l’impact des stigmates sociaux. Une travailleuse du sexe plus âgée explique comment les préjugés ont créé une barrière entre elle et sa famille, ce qui l’a affectée profondément. « On me regardait avec méfiance, mais je suis bien plus qu’un simple stéréotype », dit-elle avec détermination. Elle parle aussi des moments de camaraderie entre les femmes de son milieu, souvent pourvues d’un soutien mutuel face aux épreuves. Parfois, elles se réunissent pour partager des conseils, échanger sur des stratégies de sécurité ou même discuter de la gestion du stress lié aux stigmates. Cette solidarité est un élément crucial dans leur quotidien.

Leurs expériences ne se limitent pas qu’à des rencontres fortuites ; elles incluent des réflexions sur les politiques publiques. Une jeune travailleuse évoque la nécessité d’une meilleure compréhension de leur réalité par le gouvernment : « Il y a tant de solutions qui pourraient nous Acommodate et améliorer nos vies si seulement ils prenaient le temps d’écouter ». Ces témoignages dévoilent une moitié de la vérité sur la prostitution à Bruxelles, une dynamique où l’humanité des travailleuses du sexe brille malgré les défis qu’elles rencontrent.

L’impact Des Politiques Publiques Sur La Prostitution

Les politiques publiques concernant la prostitution à Bruxelles témoignent d’une volonté de réguler un phénomène complexe et souvent stigmatisé. Le quartier des prostituées à Bruxelles est emblématique de cette dualité. D’une part, les autorités cherchent à protéger les travailleuses du sexe et à améliorer leurs conditions de vie. D’autre part, elles font face à des défis tels que le proxénétisme et les préoccupations sécuritaires. Les lois en vigueur ont souvent pour but d’établir un cadre juridique qui garantit des droits fondamentaux tout en cherchant à réduire les nuisances associées à ce travail.

Au fil des années, la direction prise par le Gouvernement a eu différentes conséquences, tant positives que négatives. D’une part, certaines initiatives ont permis d’améliorer l’accès à des soins de santé, souvent relayées par des ONG œuvrant dans ce secteur. Ainsi, des programmes de santé préventifs avec des recommandations sur l’utilisation de médicaments adaptés se sont multipliés. De l’autre côté, des réglementations perçues comme menaçantes ont parfois incité les travailleuses à se tourner vers des solutions moins sécurisées, créant un environnement où la méfiance prévaut.

Les témoignages des travailleuses du sexe révèlent un sentiment partagé face à ces politiques. Pour certaines, elles sont un pas en avant vers une reconnaissance de leur activité professionnelle, offrant un cadre de travail plus sûr. Cependant, d’autres estiment qu’elles ne prennent pas en compte les réalités de leur quotidien, où des pratiques telles que le “Pharm Party” pour échanger des médicaments deviennent monnaies courantes, ajoutant une couche de difficulté à leur situation.

Voici un tableau illustrant quelques mesures politiques et leur impact :

| Mesure Politiques | Impact Positif | Impact Négatif |

|---|---|---|

| Amélioration des soins de santé | Accès à des soins préventifs | Accroît la dépendance à des prescriptions |

| Législation sur la sécurité | Réduction de la violence | Stigmatisation accrue des travailleuses |

| Contrôle des lieux de travail | Meilleures conditions de travail | Pression pour se cacher |

Alternatives Et Solutions Pour Un Meilleur Avenir

Pour construire un avenir meilleur pour les travailleuses du sexe à Bruxelles, il est essentiel d’adopter une approche holistique qui englobe des solutions tant sociales qu’économiques. La mise en place de programmes d’éducation et de sensibilisation peut jouer un rôle fondamental dans la réduction de la stigmatisation associée à ce métier. En offrant des ressources sur la santé, le bien-être et les droits des travailleuses du sexe, nous pouvons commencer à ouvrir des dialogues constructifs qui permettront de mieux comprendre les défis auxquels elles font face. Une initiative comme des “Pharm Parties”, où l’échange d’accès à des médicaments essentiels pourrait être encouragé, pourrait également réduire la dépendance à des alternatives illégales.

D’autre part, une réforme législative pourrait alléger les barrières existantes, permettant aux travailleuses du sexe de naviguer avec autonomie dans un environnement où leurs droits sont garantis. L’implémentation de services d’accompagnement tels que des consultations juridiques et des soins de santé accessibles pourrait fournir la sécurité nécessaire pour qu’elles puissent exercer en toute légalité. Ces changements pourraient créer un espace de travail plus sain, diminuant considérablement le sentiment d’angoisse et d’isolement souvent ressenti. En définitive, en s’engageant dans une démarche collective, Bruxelles peut offrir un cadre où l’entraide et l’autonomisation priment sur la souffrance et l’invisibilité.